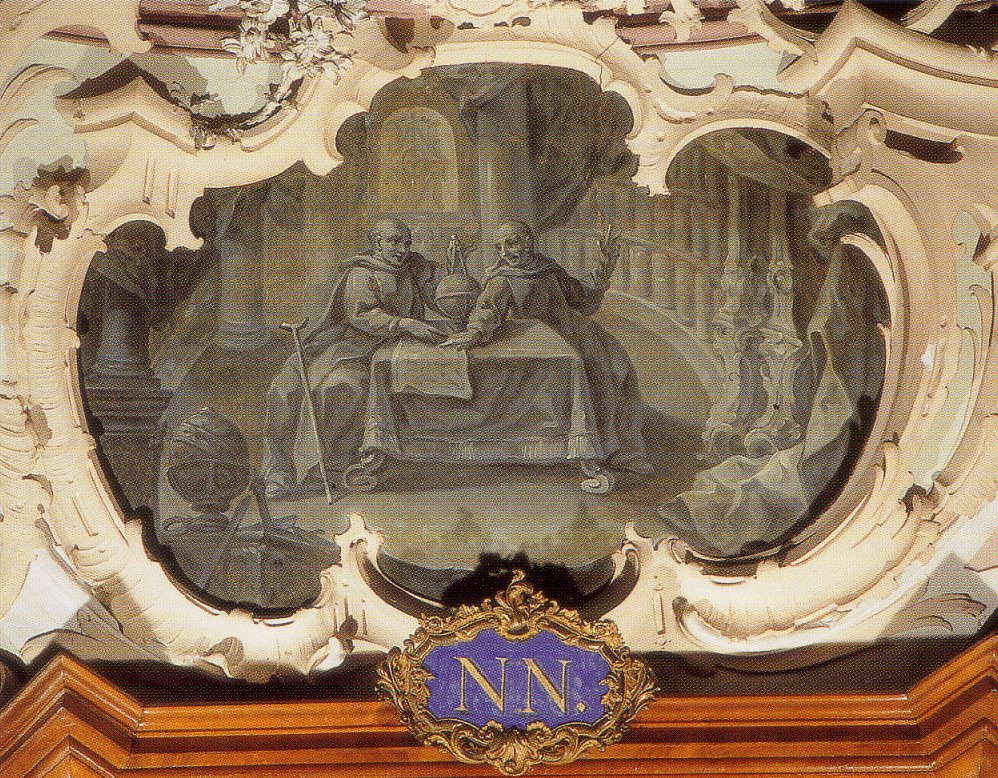

Am 28. Sept.24 versammelte sich der Vorstand der Deutschordenskomturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“ in der Hermannus-Kapelle der Schlosskirche St. Michael.

Ein Novum:

Pfr.Mayer feierte dabei über dem Schädelreliquiar die Hl. Messe.

Am 28. Sept.24 versammelte sich der Vorstand der Deutschordenskomturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“ in der Hermannus-Kapelle der Schlosskirche St. Michael.

Ein Novum:

Pfr.Mayer feierte dabei über dem Schädelreliquiar die Hl. Messe.

mit Pfr. Dr. lic. theol. Stephan Sproll

Freitag, 30. August, 15:00 Uhr

bis Sonntag, 01. September 2024, Ende ca. 13:00 Uhr

(Wunder des Jahrhunderts)

Wenn man die Schriften von Hermann dem Lahmen betrachtet, so haben diese alle

gemeinsam, dass sie auf Gott ausgerichtet sind. Lernen wir in seinen Schriften zwischen den Zeilen

zu lesen, da er mit menschlichen Worten die Herrlichkeit Gottes nicht auszudrücken vermochte.

Elemente: Heilige Messe, Beichte, Eucharistische Anbetung, Vorträge, Schweigen, Gebet und Besuch der Gedenkstätte der Schlosskirche Altshausen.

Anmeldung (bis spätestens 22.August) und Information

Schönstatt-Zentrum Aulendorf

wallfahrt.aulendorf@schoenstatt.de

07525-9234-0

Liebe Mitglieder und Freunde der Hermanus-Gemeinschaft,

es ist schon eigenartig, wie aktuell doch die Geschichte von der Herbergsuche auch heute nach mehr als zweitausend Jahren immer noch ist – bei Lk 2,1-7 angedeutet (weil in der Herberge kein Platz für sie war).

Getreu dem Wort Jesu – wenn ihr nicht werdet wie die Kinder – wollen wir uns inspirieren lassen von einer Weihnachtsfeier in einer Grundschule. Ein sechsjähriger Junge, der Konzentrationsprobleme hatte und das Gelernte nicht behalten konnte, erhielt, wie alle anderen Mitschüler auch, eine Rolle bei der Aufführung eines Theaterstücks. Weil er aber immer alles vergesse, wollte er lieber auf die zugedachte Rolle verzichten. Die Lehrerin beruhigte ihn und schlug vor, die Rolle des Herbergsvaters zu spielen. Sie sagte ihm, wenn Maria und Josef kommen, musst du ihnen nur antworten: „Es ist kein Platz für euch in der Herberge.“ Der Junge freute sich und übte diesen Satz mehrmals täglich. Am Tag der Aufführung, als Maria und Josef kamen und fragten: „Haben sie noch einen Platz für uns in der Herberge?“, schaute der kleine Junge Maria und Josef an und empfand Mitleid mit ihnen. Ihre Situation tat ihm so leid, dass er unmöglich zu ihnen sagen konnte: “Es ist kein Platz für euch in der Herberge.“ Also schwieg er und starrte sie an. Die Lehrerin kam ihm zu Hilfe: „Sag deinen Satz: Es ist kein Platz für euch in der Herberge.“ Gezwungenermaßen entgegnete er ihnen diesen Satz, und Maria und Josef brachen wieder auf. Da rief er ihnen hinter her: „Wartet, es ist kein Platz in der Herberge, aber ich werde euch mein Zimmer geben,“

Wir ahnen es: dieses Zimmer kann nur sein Herz sein.

Auch wir Erwachsene müssen uns der Wahrheit stellen, wenn es um die Herbergsuche vor Weihnachten geht. Gott will in meinem Herzen neu geboren werden, Jesus will einen sicheren Platz bekommen. Deshalb hat sich seine Mutter Maria in Lourdes, in Fatima, heute ganz aktuell in Medjugorje auf den steinigen Weg zu uns heutigen Menschen gemacht, um uns mit Gott zu versöhnen; um Jesus neu einer Menschheit zu bringen, die in Gefahr ist, Gott aus den Augen und aus dem Herzen zu verlieren. Die Herbergsuche geht also für Maria weiter in einer Intensität von ungeahntem Ausmaß. Und sie klopft auch bei uns an.

Und da sind ja auch noch jene andere heute: Abermillionen Flüchtlinge weltweit, heimatlos und ohne Perspektive auf ein normales Leben – auch sie suchen Herberge und setzen ihre Hoffnung auf Menschen, die ihr Herz weit aufmachen; und sie klopfen vor allem bei uns an.

Wir beklagen zurecht in unserer Zeit eine Welt, die geprägt ist von Unheil, Unsicherheit, Friedlosigkeit, von Krieg und Verfolgung Unschuldiger, von Lieblosigkeit und Hass. Die Sehnsucht nach Frieden war vielleicht noch nie größer in der Menschheitsgeschichte, jedenfalls bei einem Großteil der heute Lebenden.

Die Botschaft des Advent und der Weihnacht verkündet uns, dass Frieden möglich ist- allerdings nicht ohne Gott, sondern da, wo Jesus nicht zu hören bekommt: es ist kein Platz mehr frei in meinem Herzen.

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit … so klingt es in der Zeit des Advent in allen Kirchen hoffnungsvoll, erwartungsvoll; da leuchtet auch schon Freude auf, weil das Heil der Welt, das Licht in der Dunkelheit angekündigt wird.

Darauf warten wir, danach sehnen wir uns. Sehnsucht nach dem Kommen des Herrn erfüllt sich am ehesten dann, wenn wir ihm entgegengehen. „Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt.“ Damit dieses Licht und das verheißene Heil auch Wirklichkeit wird, nehme ich mir fünf Minuten, zehn Minuten … jeden Tag Zeit und bereite mein Herz. Je lichter und reiner mein Herz ist, desto freudvoller wird meine Begegnung mit dem göttlichen Kind, mit dem Erlöser und Heiland sein. Dann dürfen wir einstimmen in den adventlichen Ruf: „O Herr, wenn du kommst, hält mich nichts mehr zurück, wir laufen voll Freude den Weg auf dich zu. Dein Fest ohne Ende steht für uns bereit. O Herr, wir warten auf dich.“

Ich darf abschließend noch einmal auf die Eingangsgeschichte mit der Weihnachtsfeier in der Grundschule zurückkommen. Mit Konzentrationsproblemen haben nicht nur Kinder zu tun; vielleicht sind sie bei uns Erwachsenen sogar größer. Das ist eine leidvolle Erfahrung und zugleich Herausforderung eines stressbeladenen Alltags, auch eine Mahnung zur Umkehr..Denn nicht nur wir sind Wartende, auch der allzeit bereite Gottessohn, ja Gott selbst, erwartet uns.

Ich wünsche Ihnen/Euch allen eine vom Geist der Umkehr und Besinnung erfüllte Adventszeit und danach gesegnete, frohe Weihnachten.

Der Blick auf das neue Jahr erfüllt uns zwangsläufig mit wachsender Sorge. Umso mehr wünschen wir uns als Christen den Segen und Schutz unseres barmherzigen Gottes – uns und der ganzen Menschheit eine friedvolle Zeit..

Im Namen der Vorstandschaft der Hermannus-Gemeinschaft

Winfried Alber

Einen Jahresrückblick soll es auch in diesem Jahr wieder geben, wenngleich er für die verantwortlichen Vorstandsmitglieder eher ernüchternd ausfällt. Corona liegt hinter uns mit seinen unangenehmen Folgen; ein neues Problem macht uns zu schaffen.

Eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen wäre fällig gewesen, musste aber ausfallen, weil wir vergeblich nach Kandidaten Ausschau hielten für die Weiterführung unserer Gemeinschaft. Alter und Krankheit machen einen Wechsel an der Spitze dringend erforderlich, aber junge Kräfte drängen nicht nach – unser leidiges Problem in Altshausen. Aufgeben bzw. Auflösen der HGA möchten wir nicht riskieren, für ein Wiederaufleben gäbe es keine Garantie. Ist auch deshalb nicht angezeigt, weil H.Pfr.Dr.Sproll gerade eine wichtige umfangreiche Arbeit als Voraussetzung für einen Seligsprechungsprozess abgeschlossen hat. In „Supplex libellus“ – Titel der Arbeit – musste Dr. Sproll 9 heroische Tugenden Hermanns herausarbeiten. Dafür verdient er unseren großen Dank und Anerkennung. Wir können ihm nur wünschen, dass er die Früchte seines Einsatzes durch die Würdigung auch an höheren Stellen erfahren darf. Ein Prozess, das steckt schon in diesem Begriff, beinhaltet nun mal ein Fortschreiten und Prüfen durch mehrere Instanzen. Machen wir uns das doch, bitte, bewusst und begleiten wir ihn mit unserem Gebet!

Erfreulich ist, dass die Verehrung Hermanns unverändert anhält, u.a. auch durch Gruppen aus dem Ausland, 2 aus Österreich. Das 4 Fürbittbuch liegt aktuell auf. Führungen auch für Kleingruppen werden gerne angenommen.

Darüber freut sich bestimmt auch unser lieber Pfarrer Josef Schäfer, unser verdienter Gründer der HGA, heute vom Himmel aus an der Seite von Hermann, für den er sich so vorbildlich eingesetzt hat. Am 27. Mai durfte er sein Priesterleben vollenden und seinem Schöpfer zurückgeben. Es gebührt dem Verstorbenen ein großes Vergelts Gott und unsere Treue zum Einsatz für die Verehrung unseres Heimatheiligen.

Abschied nehmen mussten wir auch von unserem langjährigen Verwalter unserer Homepage, von Michael Alber. In einem Nachruf der Vorstandschaft wird deutlich, wie sehr er unserer Gemeinschaft gedient hat.

Aller verstorbenen Mitglieder haben wir bes. gedacht am 24. Sept., dem Todestag von Hermann.

Unser Präses, H.Pfr. Christof Mayer, hat einer großen Gemeinde mit feierlichem Gottesdienst und eindrucksvoller Predigt unseren Hermann von Altshausen vorgestellt. Seine Predigt kann in unserer Homepage nachgelesen werden.

Dass es noch eine Homepage „hermannus contractus.com“ gibt, das verdanken wir Thomas Alber, dem Bruder von Michael. Allerdings musste er der äußeren Gestaltung ein neues Gesicht geben, da er die aufwändige Vorgabe seines Bruders nicht einfach übernehmen konnte. Neu ist dabei auch, dass sich jeder Besucher selbst mit einem Beitrag einbringen kann. Das wäre auch ein Zeichen von Lebendigkeit und der Verehrung Hermanns dienlich.

Hinweisen möchte ich schon heute auf ein besonderes Angebot von Pfr. Dr. Sproll:

Vom 6. – 8. 9. 2024 bietet Pfr. Dr. Sproll in Hochaltingen Exerzitien an über Hermann v. Altshausen.

Hoffentlich viele Interessenten können sich bei mir melden für weitere Infos.

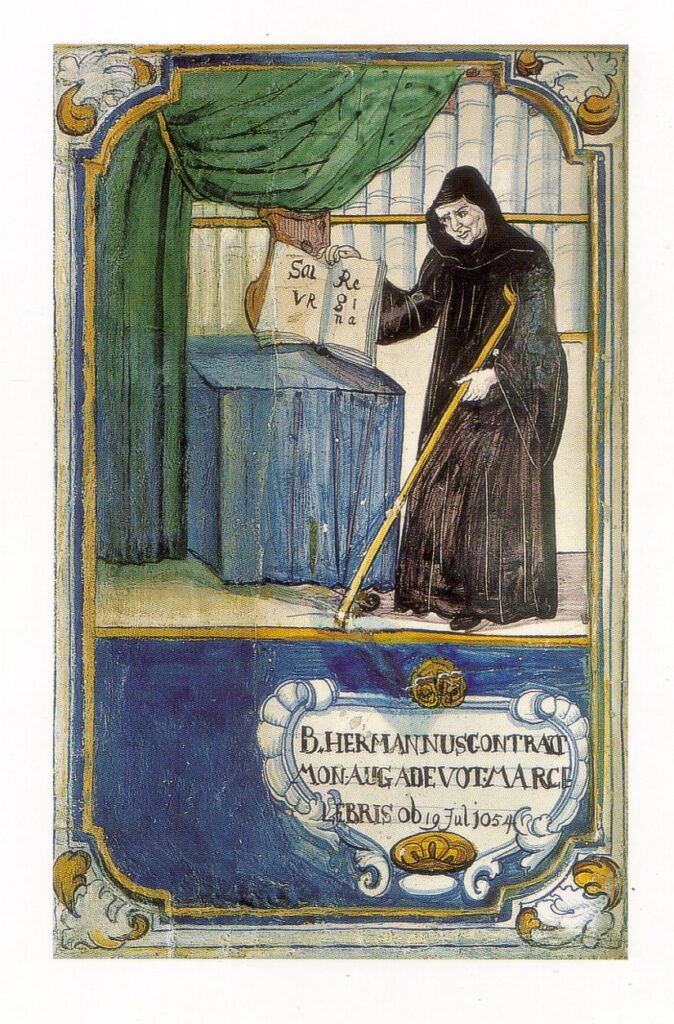

Gleich 2 neue Ansichtskarten zu Hermann dürfen wir vorstellen:

Aufmerksam machen möchte ich auch auf unser Schriftenangebot:

Wünsche/ Bestellungen nehme ich gerne entgegen:

Winfried Alber, Schönenbergstr.14, 88361 Altshausen

Hermann der Lahme und sein Erdmessungsmodell – ein Beitrag von Dipl.-Ing. Manfred Spata, Bonn. Der Artikel stammt aus dem VDVmagazin 6/07 – mit freundlicher Genehmigung von Hr. Manfred Spata.

Hermann der Lahme, Mönch des Klosters zu Reichenau, ist berühmt für seine vielseitigen Schriften zur Astronomie und Mathematik, als Komponist mönchischer Gesänge und als Sequenzendichter, insbesondere von Mariengedichten. Für die Geodäten interessant ist sein konkreter Vorschlag zur Bestimmung der Größe der Erde. Dabei variiert er die Methode des Eratosthenes und schafft eine für das lateinische Abendland praktikable Messmethode.

Hermann, genannt der Lahme (Hermannus Contractus, 1013–1054), war Schüler und Mönch des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. Er galt trotz seiner schweren körperlichen Behinderungen (spastische Lähmung der Hände und Füße) als einer der führenden Köpfe seiner Zeit. Hermann wurde als eines von insgesamt 15 Kindern des Grafen Wolfrad von Altshausen bei Saulgau in Oberschwaben geboren. Als siebenjähriges behindertes Kind kam er in die Klosterschule der Reichenau, wurde etwa mit 30 Jahren zum Priester geweiht und verblieb bis zu seinem Tod auf der Insel. Durch seine Behinderung war Hermann ständig auf die Hilfe Dritter angewiesen. Selbst das Sprechen und Schreiben fiel ihm schwer. Dennoch genoss er die seinerzeit übliche klösterliche Bildung des Quadriviums (Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musiktheorie) und entwickelte sich in mehreren Wissenschaften zu einem herausragenden Gelehrten seiner Zeit. Er hinterließ bedeutende Schriften zur Mathematik, Astronomie, Geschichte und Musik. So schrieb Hermann ein Chronikon, eine in Latein verfasste große Weltchronik von Christi Geburt bis zu seinem eigenen Todesjahr 1054, die von seinem Schüler Berthold von Reichenau bis zum Jahr 1080 fortgesetzt wurde. Hermanns Leichnam wurde nicht auf der Reichenau, sondern in seinem heimatlichen Altshausen beigesetzt, wo seine Reliquie in der Ulrichskapelle der Schlosskirche aufbewahrt ist (Bautz 1990, Berschin und Hellmann 2005, Stadler 1996, Zedler 1735).

Hermanns Beschäftigung mit der Astronomie und Mathematik orientierte sich zunächst an der seinerzeit wichtigsten Frage eines exakten kirchlichen Festkalen-ders. Astronomische Messungen dienten also vornehmlich der Zeitrechnung und der Berechnung des zyklischen Osterfestes. Die astronomischen Kenntnisse des frühen Mittelalters beschränkten sich in der Regel auf den Inhalt der Schrift De natura rerum von Isidor von Sevilla (560/70-636) und auf die Ostertabellen von Beda Venerabilis (672/73–735). In seinem Buch „De Temporum Ratione“ erläutert Beda die von „Dionysius Exiguus“ (um 470–um 540) im Abendland eingeführte Osterberechnung, der er damit zum Durchbruch verhalf. Diesem Werk ist eine Tabelle mit den Osterdatierungen der Jahre 532 bis 1064 beige-fügt. Das nahende Ende der Beda-Ostertabelle mag Hermann zu seiner Schrift „Regulae in computum“, einer Zusammenfassung der kirchlichen Zeitrechnung, angeregt haben. Hierin unterteilt Hermann erstmals die Stunde in die kleinere Einheit von 60 Minuten und revolutionierte damit die mittelalterliche Zeitrechnung. Noch bei Beda war die Stunde in 4 puncta oder in 10 minuta oder in 40 momenta geteilt (Gerick 1992, S. 62).

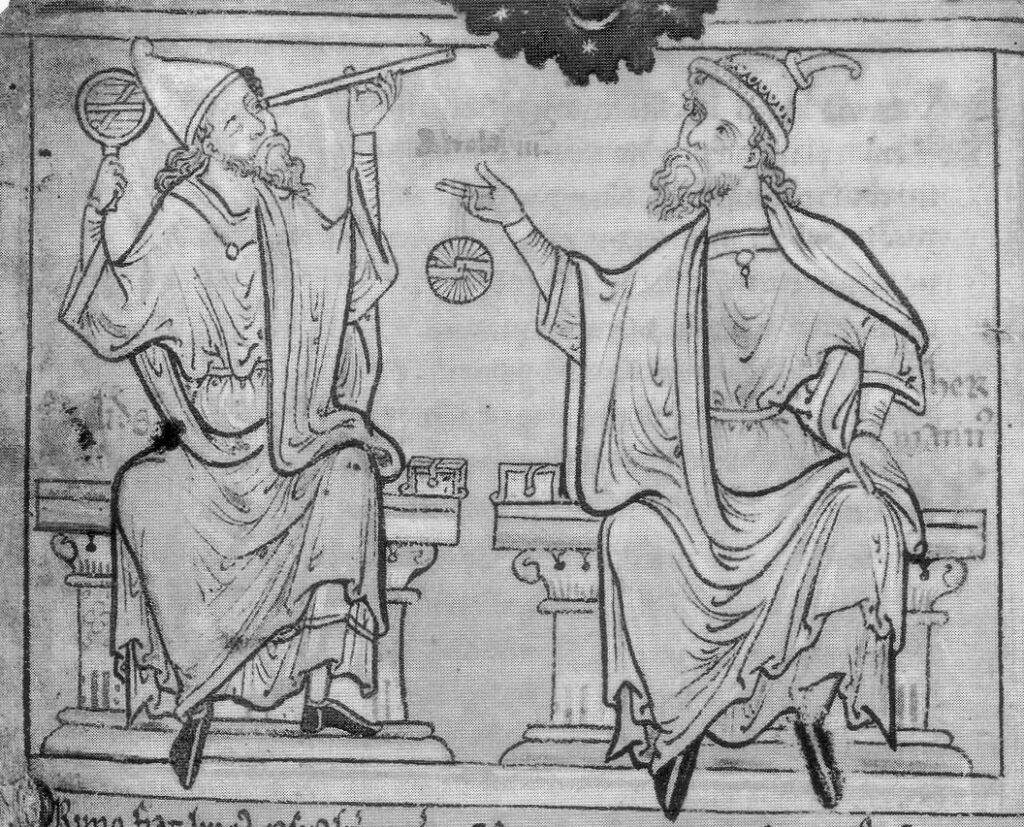

Die wichtigsten astronomischen Arbeiten Hermanns betreffen das Astrolabium, „Liber de mensura astrolabii“ und „De utili-tatibus astrolabii libri duo“. Im ersten Buch gibt Hermann eine Anleitung zum Bau eines Astrolabiums. Sie war für seine Zeit von hohem praktischen Wert, weil man mit ihrer Hilfe das Messgerät nachbauen konnte, ohne die theoretischen Hintergründe zu verstehen. Die Herstellung eines Astrolabiums verlegt die Projektion der Himmelssphäre auf die flache Metall-scheibe. Die mathematischen Grundlagen dazu waren seit Hipparch (2. Jh. v.C.) in der Antike bekannt.

Die Kenntnis des Astrolabs war erst zu Hermanns Zeit aus arabischen Quellen in lateinischer Übersetzung in Europa bekannt geworden. Ob Hermann selbst die arabische Sprache beherrschte, um die arabische Astronomie aus ihren Quellen zu studieren, ist nicht belegt (Bergmann 1985,

S.11). Die Beschreibungen von Astrolabien gelangten im 8./9. Jahrhundert als arabische Übersetzungen der griechischen Texte in die islamische Kulturwelt. Es wird vermutet, dass Lupitus von Barcelona (2. Hälfte 10. Jh.) auf Wunsch Gerberts von Aurillac (945-1003, 999 Papst Sylvester II.)

984 die lateinische Übersetzung Sententiae astrolabii einer arabischen Sternkunde geschrieben habe. Diese lateinische Quelle von Lupitus und Gerbert hat 50 Jahre später Hermann in Reichenau bereits vorgelegen. Hermanns Konstruktionsbeschreibung trug wesentlich zur Verbreitung des Astrolabs im nachfolgenden Jahrhundert bei. Ohne seine Traktate wäre das Astrolab wohl lange ein unverstandenes fremdes Messgerät geblieben (Bergmann 1985, Berschlin und Hellmann 2005, Gericke 1992). Eine mittelalterliche Darstellung zeigt Hermann mit einem Astrolab in der rechten Hand rechts neben Euklid, der in seiner rechten Hand eine Sphäre und in der linken ein Sehrohr hält.

Das zweite Buch „utilitatibus astrolabii“, das ebenfalls im Wesentlichen auf den Schriften von Lupitus und Gerbert beruht, ist von Hermann um einen eigenständigen Anhang in vier Kapiteln ergänzt worden. Das erste Kapitel enthält eine Bauanleitung „einer Uhr für Wanderer“, eine Säulchen-Sonnenuhr mit einem senkrecht stehenden Stab zur Messung des Sonnenschattens. Hermann lieferte die notwendigen Tabellen zur Zeitmessung für den Standort Reichenau mit rund 48 Grad nördlicher Breite (Bergmann 1985, S. 170; Berschin und Hellmann, S. 29.

Das Kapitel 2 von Hermanns „utilitatibus astrolabii“ enthält einen originellen Vor-schlag zur Messung des Erdumfangs. Hier-bei beruft sich Hermann auf die Erdmesung des Eratosthenes (ca. 284-202 v. C.), die er über die Gerbert zugeschriebene „Geometria incerti auctoris“ kennengelernt haben mag (Bergmann 1987, S. 110f; Berschin und Hellmann, S. 29). Die Methode des Eratosthenes zur Bestimmung der Erdgröße ist allen Geodäten wohl bekannt. Danach beobachtete er im ptolemäischen Ägypten den Schatten der Sonne in Alexandria am Mittelmeer zur Zeit der Sommersonnenwende, wenn in Syene (heute Assuan) am Wendekreis die Sonne mittags im Zenit steht. Die Länge des Schattens betrug in Alexandria 1/50 des Vollkreises, was nach damaliger Winkeleinheit 1 + 1/5 Hexekosta (1 Hexekosta = 360/60 = 6 Grad) bzw. in heutiger Winkeleinheit 7,2 Grad entspricht (Minow 1999, S. 165; Wirsching 2003, S. 384). Die Entfernung der beiden ungefähr auf demselben Meridian liegen-den Städte war ihm mit 5.000 Stadien bekannt. Folglich ergab sich der Erdumfang zu 50 mal 5.000 Stadien = 250.000 Stadien. Ob Eratosthenes selbst die Entfernung zwischen Alexandria und Syene jemals messen ließ, ist in den antiken Quellen nicht belegt (Bialas 1982, Minow 1999, Schwarz 1975, Wirsching 2003).

Diese Methode des Eratosthenes regte Hermann zu einer einfacheren Lösung an. Sein Vorschlag nutzt das Astrolab als Messinstrument, mit dem man bei klarer Nacht überall den Himmelspol messen kann. Sodann gehe man so lange nach Norden, bis der Himmelspol mit dem Astrolab um 1 Grad verschoben ermittelt wird. Die zwischen beiden Messungen zurückgelegte Wegstrecke in Südnordrichtung ist mit 360 (der Gradeinteilung des Astrolabs und der Erde) zu multiplizieren, um den Umfang der Erdkugel zu erhalten.

Hermanns Idee war genial einfach, weil er sich durch die Beobachtung eines Fixsternes unabhängig machte vom weniger genau bestimmbaren Sonnenstand und weil er eine Messmethode für die geographischen Bereiche des lateinischen Abendlandes fernab des Wendekreises ermöglichte (Bergmann 1985, S. 171; Bergmann 1987, S. 135; Berschin und Hellmann, S. 29).

Ebenfalls von der Lage des nördlichen Wendekreises unabhängig waren Vorschläge zur Erdmessung, die der arabische Gelehrte al-Biruni (973–1048) in seinem Werk „al Qanum al Mascudi“ über die Meridiangradmessung schildert. Beide Male wird das Astrolab eingesetzt, und zwar einmal zur Messung des scheinbaren Horizonts auf einem hohen Berg gegen den natürlichen Horizont (Bialas, S. 63; Minow, S. 162), zum anderen zur Messung der Mittagshöhe in den beiden Punkten des Meridiangradbogens. Die Schriften des arabischen Zeitgenossen waren Hermann wohl noch nicht bekannt, weil er sie nicht erwähnt.

In Kapitel 3 erläutert Hermann die Methode des Eratosthenes und gibt dessen Messwerte an. Hermann nimmt für die Strecke eines 1 Grad langen Breitengradbogens rund 700 Stadien oder 87 römische Meilen an. Nimmt man 1 röm. Meile = 185 m, ergibt sich ein zu messender Meridiangrad-bogen von etwa 128 km. Daraus ergäbe sich nach Hermanns Angaben ein Erdumfang von etwa 46.000 km, was den tatsächlichen Wert von rund 40.000 km unter Berücksichtigung der Astrolabmessgenauigkeit nahe käme (Bergmann 1985, S. 171).

Die Entfernungsmessung zwischen den beiden astronomischen Messstandorten war bei Eratosthenes (Bialas, S. 34) und al-Biruni (Minow, S. 163) ebenso schwierig zu besorgen wie bei Hermann. Denn im nördlichen Bereich der Reichenau besteht keinerlei flaches Gelände, um über eine Entfernung von rund 111 km eine mehr oder weniger gerade Wegstrecke zu überwinden. Wäre Hermann trotz seiner körperlichen Gebrechen in der Lage gewesen, von seinem Kloster Reichenau ausgehend nach Norden eine um 1 Grad veränderte Stellung des Himmelspols zu messen, hätte er bis Böblingen kommen müssen. Er hätte dabei den nördlichen Untersee und Überlinger See sowie die Schwäbische Alb mit Berghöhen über 900 m überwinden müssen. Seine persönlichen Umstände ließen ihm keine Möglichkeit zur praktischen Erprobung dieser Idee.

Hermanns geographische Kenntnisse des Reichenauer Umfeldes waren offen-sichtlich so gut, dass er die geodätisch gleichermaßen denkbare Messrichtung nach Süden gar nicht erst in Erwägung zog. Denn danach hätte er von der Reichenau bis zum nördlichen Fuße des schweizerischen Piz Cavel (2.946 m) wandern müssen und dabei den südlichen Untersee, die Berge des Thurgau, der Toggenburg und der Glarner Alpen mit Berghöhen über 3.000m sowie das Tal des Vorderrheins queren müssen, eine auch heute noch praktisch unmögliche Vorgehensweise.

Der Mönch Hermann der Lahme von Reichenau besaß ausgezeichnete Kenntnisse aus griechischen und arabischen Quellen. Über die seinerzeit übliche Lehre des Quadriviums hinaus entwickelte Hermann eigene Ideen zur Frage nach der Bestimmung der Größe der Erdkugel. Sein Messvorschlag ist eine geniale Weiterentwicklung der Methode des Eratosthenes, deren praktische Umsetzung ihm wegen seiner körper-lichen Gebrechen nicht vergönnt war. Hermann ist ein Beleg dafür, dass im „tiefen Mittelalter“ des 11. Jahrhunderts die Klosterschulen in Deutschland das Wissen der Antike und der Araber sehr wohl zu tradieren wussten und auch eigenständig weiterentwickelten.