im Hermannus-Saal des Kath. Gemeindehauses Altshausen (19.30 Uhr bis 21.30 Uhr)

Teilnehmer: Siehe Anwesenheitsliste (Anlage zum Original-Protokoll)!

Entschuldigt haben sich unsere Mitglieder Herr Bürgermeister Roland Haug und Frau Petra Wäscher, 2. Vorsitzende des KGR.

TOP 1: Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende Josef Mütz eröffnet die letzte von ihm geleitete Hauptversammlung nach dem gemeinsamen Singen des Hermannus-Liedes mit dem Hinweis auf die Satzung und der darin formulierten Ziele der Hermannus-Gemeinschaft vom 18. Juni 2008.

Er freue sich über jede(n), der zu dieser im zweijährigen Turnus stattfindenden Mitgliederversammlung gekommen sei. Es sind dies 11 Mitglieder und drei nicht stimmberechtigte Gäste.

Auch wenn die Resonanz nicht immer so groß gewesen sei, so ist es doch eine stolze umfangreiche Bilanz, die der scheidende Vorsitzende der Versammlung vorlegt. Sie soll an dieser Stelle nur schlaglichtartig wiedergegeben werden:

- Hermannus-Seitenkapelle in der Pfarr- und Schlosskirche dank der Ortspfarrer Josef Schäfer und Christof Mayer.

- Das dortige Zodel-Dörr’sche Holzbildwerk wird seit der letzten Vorstandssitzung ergänzt durch das schöne Barockbild aus dem Gemeindehaus (inzwischen vor Diebstahl gesichert!). Viele Besucher sind dort anzutreffen und manche tragen sich auch in das aufliegende Fürbittbuch ein.

- Eine beeindruckende Hermannus-Ausstellung gab es über Jahre im Kloster Habsthal, die Dr. Walter Ebner verdienstvoll zusammengestellt hat.

- Die von Herzogin Diane geschaffene Skulptur vor der Schlosskirche ist viel beachtet und weist auf den seligen Hermann und seine Herkunft hin.

- Im Jubiläumsjahr 2013 hat das Freilichttheater unter der Leitung von Frau Jutta Golitsch eine großartige Resonanz gefunden und Hermannus in der weiteren Umgebung bekannt gemacht.

- Dreitägiges, sehr beeindruckendes Symposium in der Diözesanakademie Weingarten.

- Herbert Wenzel reihte sich ein in den Kreis oberschwäbischer Salve-Regina-Komponisten und dirigierte selbst den Chor der Schlosskirche bei der sehr gelungenen Erstaufführung.

Dank der inzwischen installierten Abspielanlage kann es als das „Altshauser Salve Regina“ jederzeit in der Hermannus-Ausstellung abgerufen werden, was inzwischen bereits etwa 150 Mal geschehen sei.

- Der KTV-Film über Hermann den Lahmen und seine regelmäßigen Wiederholungen hat gute Rückmeldungen an die Sprecher Josef Mütz und Dr. Walter Ebner gebracht.

- Zu erwähnen sind auch die durchweg gut besuchten Vorträge im Rahmen des Hermannus-Jubiläumsjahres, einmal die Vortragsreihe von Herrn Mütz und Herrn Dr. Ebner in mehreren Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Altshausen, zum anderen die beiden Vorträge von Herrn Mütz bei Tagungen in der Bauernschule Bad Waldsee.

- Im kirchlichen Bereich ragen die Vesper und anschließende Lichterprozession mit Abt Tutilo vom Kloster Beuron und das Pontifikalamt mit Bischof Dr. Gebhard Fürst heraus. Bemerkenswert war dabei, dass der Diözesanbischof das von Pfr. Mayer formulierte Tagesgebet übernommen habe.

- Fußwallfahrt (alternativ Busfahrt) zur Insel Reichenau und Besuch des dortigen Heilig-Blut- Festes mit Pontifikalamt im Jubiläumsjahr.

- Vortrag von Professor Berschin in Altshausen, mit der für uns zentralen Aussage, dass das Salve Regina zu 99,9 Prozent von Hermann dem Lahmen stammt.

- Abschluss- und Dankgottesdienst auf dem Bussen mit Pfarrer Menrad mit Besichtigung des dortigen Hermannus-Glasfensters mit dem Schriftornament „Hermann von Altshausen“ von Prof. Wilhelm Geyer.

- Ein wichtiges Anliegen sind uns die Krankengottesdienste in der Pfarrkirche und im Wohnpark St. Josef, verbunden mit dem Dank an die Zelebranten Pfr. Mayer und Pfr. Thierer. Nicht vergessen werden sollen auch die jährlichen Gottesdienste für die verstorbenen Mitglieder unserer Gemeinschaft in der Pfarr- und Schlosskirche.

- Die Hermannus-Gemeinschaft stiftete der Schwabenkapelle in Schemmerhofen eine Reproduktion des Zodel-Dörr’schen Holzbildwerks. Am 24. September, dem Gedenk- und Todestag Hermanns, gibt es jährlich eine gut besuchte Wallfahrt nach Schemmerhofen.

- Im Jahr 2017 Fußwallfahrt nach Schemmerhofen unter der Führung des Ehepaars Hilde und Anton Müller, die sehr gut angenommen wurde. An dieser Stelle dankt Herr Mütz auch

dem Ehepaar Segmehl aus Schemmerhofen für die stets hilfreiche Unterstützung. - In den jährlichen Begegnungen mit der Hermannus-Wohngruppe der Liebenau unter der Führung von Pastoralreferent Wolfgang Ilg ist eine wirklich gute Gemeinschaft entstanden.

- Prominenter Besuch von Bischof Gregor Maria Hanke aus Eichstätt und Dekan Reichart aus Kaufbeuren.

- Anschaffung des Abspielgerätes und einer weiteren Vitrine für den Raum der Hermannus- Ausstellung.

- Ein schöner Brauch sind die jährlichen Rundbriefe an alle unsere Mitglieder.

- Schließlich ist es auch gelungen, wie auf der Insel Reichenau, eine Straße in Altshausen nach Hermannus-Contractus zu benennen.

Fazit von Herrn Mütz: Es ist viel geschehen durch die Vorstandschaft der Hermannus-Gemeinschaft, um dem Ziel der Verehrung unseres Heimatseligen und Patrons der Kranken und Behinderten näher zu kommen und ihn im Bewusstsein unserer Mitmenschen stärker zu verankern.

TOP 2: Rückblick des Schriftführers

Die letzte Hauptversammlung der HGA fand am 8. Februar 2017 statt. Damals wurde Frau Erika Weber zur Beisitzerin gewählt, nachdem sie das Amt der Kassenverwalterin an die Kirchenpflegerin Frau Claudia Buck abgegeben hatte.

Da Frau Weber 2017 für vier Jahre gewählt wurde, steht sie nun heute nicht zur Wahl. Alle anderen Posten sind heute nach Ablauf der vierjährigen Amtszeit zu besetzen.

Die Mitglieder wurden mit einer schriftlichen Einladung über die Tagesordnung und die anstehenden Wahlen informiert. Außerdem haben die beiden Vorsitzenden zweimal über das Katholische Kirchenblatt und den Altshauser Verbandsanzeiger fristgerecht eingeladen.

Das Protokoll der letzten Hauptversammlung liegt in Schriftform vor und wird den Anwesenden zugänglich gemacht. Seither hatten wir acht Vorstandssitzungen und haben dabei insgesamt 43 Tagesordnungspunkte abgearbeitet.

Inhaltlich kann ich auf den schriftlichen Rückblick des Schriftführers verweisen. Dieser lag dem wiederum sehr zu Herzen gehenden Weihnachtsbrief von Herrn Mütz im Advent 2018 bei. Außerdem hat unser 1. Vorsitzender gerade in seinem ausführlichen Bericht die wichtigen Ereignisse auch der letzten beiden Jahre in seiner unnachahmlichen Art und Weise beleuchtet.

Lieber Herr Mütz, Sie werden uns fehlen!

Trotz zweier Austritte und zweier Sterbefälle ist die Mitgliederzahl seit Anfang 2017 nahezu konstant geblieben, denn wir konnten auch zwei Neumitglieder aufnehmen. Somit liegt die aktuelle Zahl bei 75 Mitgliedern.

Hier noch einige Infos zur Homepage unserer Gemeinschaft: Aufgrund der neuen Richtlinien für Websites nach der Datenschutz-Grundverordnung musste die Seite technisch angepasst werden. Seit 1. April 2019 ist die Hermannus-Website auf das neue Sicherheitssystem HTTPS umgestellt und die Homepage-Verantwortlichen erhalten wieder automatisch wöchentliche Auswertungen.

Solche Auswertungen hat unser kompetenter Homepage-Betreuer Michael Alber für den Zeitraum eines Jahres von Juni 2017 bis einschließlich Mai 2018 in einer Übersicht zusammengestellt. Danach hatte unsere Homepage innerhalb dieser 12 Monate sage und schreibe 37336 Besuche – eine ebenso gewaltige wie überraschende Zahl.

Umgerechnet auf den Tag entspricht das mehr als 100 Zugriffen täglich. Da würde sich manches mittelständische Unternehmen glücklich schätzen, wenn es diese Zahl an Aufrufen auf seinen Werbeseiten hätte!

Diese Zahl macht auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir einen solch tüchtigen und selbstlosen ehrenamtlichen „Mitarbeiter“ in unserer Gemeinschaft haben. Denn die Homepage ist unser Schaufenster und Multiplikator weltweit, in dem unser Heimatseliger ins rechte Licht gerückt wird – auch und gerade bei der nachfolgenden Generation. Zum Schluss darf ich Michael Alber unser herzliches Vergelt’s Gott sagen für seinen bestmöglichen und unentgeltlichen Einsatz zum Wohle und zur Verbreitung unserer Hermannus-Gemeinschaft.

Diesen Dankesworten an Michael Alber schließt sich Herr Mütz vollinhaltlich an!

TOP 3: Entlastung und Wahlen

Herr Wilfried Zorn erklärt sich bereit, die Entlastung vorzunehmen und auch anschließend als Wahlleiter zu fungieren.

Auf Vorschlag von Herrn Zorn beschließen die stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung einstimmig, die Vorstandschaft en bloc zu entlasten.

Die Wahlen bringen folgende Ergebnisse, nachdem Herr Mütz noch einmal bekräftigt hat, dass er weder als Vorsitzender noch als Beisitzer zu kandidieren bereit sei:

1. Vorsitzender: Winfried Alber: einstimmig bei eigener Enthaltung

Der Gewählte nimmt die Wahl an, nachdem er zuvor erklärt hat, dass Herr Mütz große Fußspuren hinterlassen und sich niemand zur Kandidatur bereiterklärt habe, so dass er notgedrungen aus dem Grund des Fortbestandes der Gemeinschaft ja sage.

2. Vorsitzender: Dr. Walter Ebner: einstimmig bei eigener Enthaltung

Beisitzer: Pfarrer i. R. Paul Thierer: einstimmig bei eigener Enthaltung

Schriftführer: Dieter Vögtle: einstimmig bei eigener Enthaltung

Alle Gewählten nehmen die Wahl mit jeweils zehn Mitgliederstimmen dankend an.

TOP 4: Planungen für 2019

Montag, 17. Juni 2019 (Heilig-Blut-Fest auf der Reichenau):

Teilnahme der Vorstandschaft an den Heilig-Blut-Feierlichkeiten auf der Insel Reichenau

(Wir haben im Vorfeld festgehalten, dass wir uns für 2019 offiziell zur Teilnahme anmelden.)

Donnerstag, 18. Juli 2019 (Geburtstag Hermanns des Lahmen):

Krankengottesdienst und Begegnungsnachmittag mit der Wohngruppe „Hermann der Lahme“ der Liebenau im Wohnpark St. Josef

14.30 Uhr: Treffen in der Hermannus-Ausstellung der Schloss- und Pfarrkirche

15.30 Uhr: Beginn des Krankengottesdienstes in der Kapelle des Wohnparks St. Josef,

anschließend Kaffeestunde im Pavillon des Wohnparks

Dienstag, 24. September 2019 (Todestag Hermanns des Lahmen):Heilige Messe in der Wallfahrtskirche mit anschließender Lichterprozession und Andacht in der Schwabenkapelle Schemmerhofen

TOP 5: Wünsche und Anregungen

Gemeindereferentin Ute Scherer regt an, in der Seelsorgeeinheit mehr Krankengottesdienste anzubieten und dazu das Hermannus-Reliquiar mitzubringen. Das könnten auch normal terminierte Gottesdienste sein, bei denen vorher angekündigt wird, dass eine Einsegnung mit dem Reliquiar vorgesehen ist. Unser neuer 1. Vorsitzender Winfried Alber sagt zu, dass dieser Wunsch in der nächsten Vorstandssitzung auf die Tagesordnung kommt.

Frau Hilde Müller bittet darum, anlässlich des Todestags von Hermannus auch eine Heilige Messe in einer der hiesigen Kapellen zu feiern. Auch wäre wieder mal eine Lichterprozession im Schlosshof wünschenswert. Unser Präses erklärt, dass diese Anregung gerne aufgenommen wird, sobald die Schlossmauer hinter der Hermannus-Skulptur erneuert ist. Herr Alber darf Herrn Pfr. Mayer gerne daran erinnern, dass er diesen Gedanken dem Herzogspaar bei seinem nächsten Besuch vorträgt.

Dafür gibt es auch schon einen Termin, nämlich Mittwoch, 10.4.2019: Der Anlass ist der Besuch von Pfarrer Dr. Stefan Sproll, der im Besitz des Zertifikates als Postulator für Selig- bzw. Heiligsprechungen ist und sich unserem Ziel annimmt, Hermannus offiziell als Seligen in unserer Diözese zu verehren. Herzog Carl hat zugesagt, dass er sich als Aktor in diesem Anliegen für Hermannus einsetzen wird.

Beisitzerin Erika Weber erkundigt sich bei der Kirchenpflegerin Frau Claudia Buck, wie der momentane Kassenstand der Hermannus-Gemeinschaft sei. Die Anschaffung der Abspielanlage sei die Ursache, dass unser derzeitiger Kassenstand praktisch bei null sei. Die eingeworfenen 50-Cent-Münzen der Abspielanlage kämen dafür auch dieser Kasse zugute. Neben den Mitgliedsbeiträgen könne über das Einwerben von Spenden, die laut Bescheinigung des Katholischen Pfarramts steuerlich absetzbar seien, der Kassenbestand wieder aufgebessert werden.

Kinderführungen für die Schüler durch Vertreter der Hermannus-Gemeinschaft wünscht sich die Gemeindereferentin und fragt nach geeigneten Unterlagen zur Weitergabe an die Schüler.

Herr Alber bietet die gelbe Broschüre von der ehemaligen Lehrerin Uta Lachenmayer an, die im Pfarramt und am Schriftenstand erhältlich sei. Herr Zorn wird Frau Scherer ein Hermannus-Silbenrätsel aus der Feder seiner verstorbenen Frau (und Religionslehrerin) Annerose Zorn zur Verfügung stellen.

Ehrung von Herrn Josef Mütz:

Obwohl Herr Mütz darum gebeten hatte, von seinem Abschied kein Aufhebens zu machen, ergreift nun Dr. Ebner das Wort und trägt ein auf den scheidenden Vorsitzenden gedichtetes Sonett vor:

Zur Verabschiedung von Herrn Mütz

Der Hermannus-Gemeinschaft war’s gelungen,

Herrn Josef Mütz zum Vorsitz zu gewinnen.

Das war ein ganz entscheidendes Beginnen.

Das „Salve“ haben wir sogleich gesungen.Und souverän hat vieles er bezwungen.

Nicht eine Chanc‘ durft‘ ungenützt verrinnen.

Das Jubiläumsjahr packt er mit allen Sinnen.

Ein Optimum hat er ihm abgerungen.O, heil’ger Hermann, lass‘ ihn lange leben.

Walter Ebner

Nicht nur die Arbeit gib, gönn‘ ihm auch Freude.

Und lass‘ ihn immer neue Kräfte tanken.

Auch reiche ihm den roten Saft der Reben.

Wir wünschen Gottes guten Segen heute.

Nun dies Sonett, so wollen wir ihm danken.

Als persönliche Zugabe überreicht Dr. Ebner ein wunderschönes, von seiner Frau Gabriele kunstvoll bemaltes Osterei.

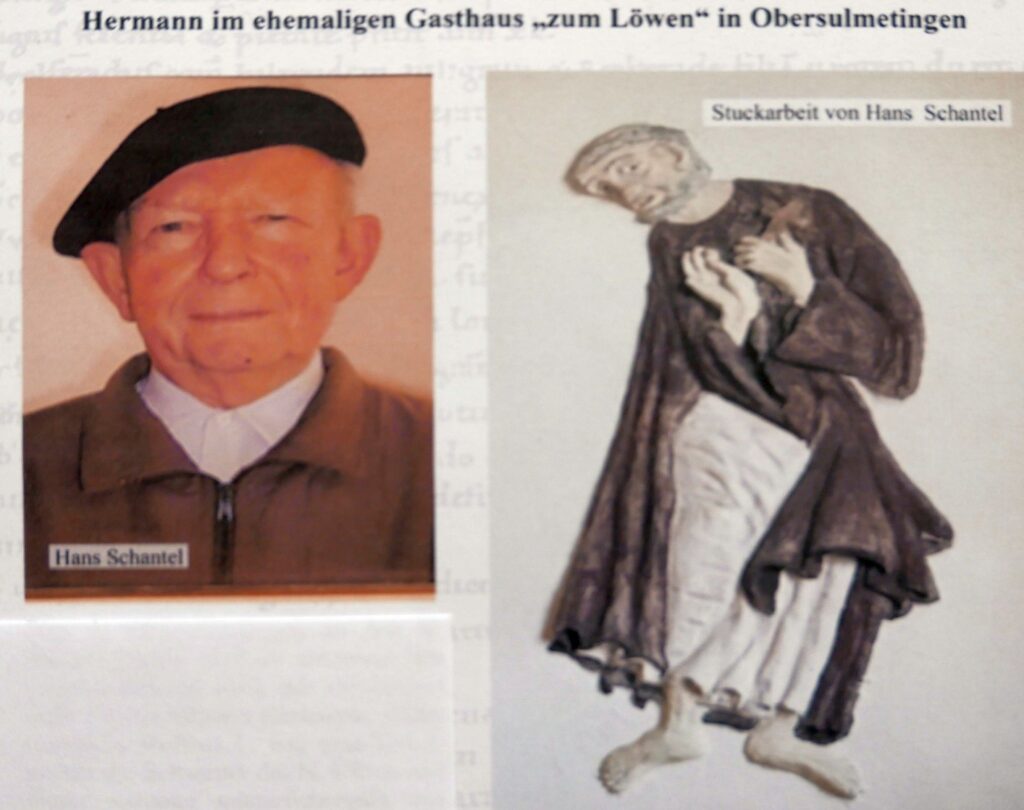

Unser Präses Pfarrer Christof Mayer lobt Herrn Mütz dafür, dass es unter seinem Vorsitz eine große und gute Zeit für die Hermannus-Gemeinschaft gewesen sei. Herr Mütz habe im zurückliegenden Jahrzehnt viel bewegt und ein herzliches Vergelt’s Gott verdient. Als Zeichen des Dankes überreicht der Präses dem scheidenden Vorsitzenden auch namens der Vorstandschaft die gerahmte Fotografie eines seligen Hermann aus Obersulmetingen bei Laupheim, von dessen Existenz die Hermannus-Gemeinschaft erst kürzlich über das Vorstandsmitglied Dr. Ebner erfahren hatte.

Es folgt der angekündigte Dia-Vortrag: „Bilddarstellungen von Hermann dem Lahmen, Dichtung und Wahrheit“. Dr. Walter Ebner hebt die ausdrucksstarke Stuckarbeit dieses Obersulmetinger Hermann von Hans Schantel in seinem eindrucksvollen Vortrag in das öffentliche Licht (Abbildungen aus dem Ebnerschen Archiv siehe unten). Exemplarisch seien hier einige wichtige Hintergrundinformationen im Wortlaut festgehalten:

„Dass in Obersulmetingen an den hl. Bischof Ulrich und an Hermann den Lahmen erinnert wird, das verwundert nicht. Die Großmutter Hermanns, Berta, Gemahlin Wolfrad I. war eine Enkeltochter der Schwester des hl. Ulrich und dieser stammte mütterlicherseits aus Obersulmetingen. Hans Schantel (1925 – 2008) war zunächst Bürgermeister von Obersulmetingen, nach der Eingemeindung zu Laupheim dann Ortsvorsteher. Leider hatte Herr Schantel keine Zeit, seine Neigung zur Architektur und seine doch offensichtliche künstlerische Begabung zu pflegen. …“

Zum Schluss bedankt sich der souveräne Versammlungsleiter Josef Mütz bei allen Anwesenden und speziell auch beim Referenten Dr. Walter Ebner für die gelungene Veranstaltung und wünscht der Hermannus-Gemeinschaft viel Erfolg und Gottes reichen Segen. Das Salve Regina beschließt dann den Abend.

Altshausen, den 5.4.2019

| Winfried Alber, neuer Vorsitzender | Josef Mütz, bisheriger Vorsitzener | Dieter Vögtle, Schriftführer |