Die Musiktheorie des Hermannus Contractus

von Martina Frank

Für einen Gelehrten des Mittelalters war es nahezu undenkbar, sich nicht mit Musik zu beschäftigen, und zwar nicht im Sinne von künstlerischem Tun – womöglich als Zeitvertreib oder Ausgleich zur Studierarbeit – solch eine Idee existierte gar nicht erst in den Köpfen der Scholaren – sondern als Gegenstand der Forschung und Wissenschaft. Musik gehörte seit der römischen Spätantike zum Fächerkanon der „septem artes liberales“ – also der sieben freien Künste – frei insofern , als es nur einem freien Manne gestattet war, sich in diesen Disziplinen zu bilden – die Übersetzung des lateinischen „ars“ mit Kunst hat hier tatsächlich die Bedeutung von „Können, Kenntnis, Wissenschaft“.

Die septem artes gliedern sich in das Trivium der wortgebundenen und das Quadrivium der zahlgebundenen Fächer.

| Trivium (wortgebunden) | Quadrivium (zahlgebunden) |

| grammatica | arithmetica |

| dialectica | geometria |

| rhetorica | astronomia |

| musica |

Musik also als zahlgebundene Wissenschaft – auf dieser Basis entstanden bis 1050 unzählige, vielfach anonyme Musiktraktate, die natürlich nicht immer vollkommen neue Erkenntnisse präsentierten, und daher auch nicht alle dieselbe Bedeutung oder Nachwirkung hatten.

Einige wichtige Schriften müssen jedoch hier – im Vorfeld zum Hermannustraktat „MUSICA“ Erwähnung finden.

Es sind dies

- De institutione musicae Boethius – entstanden ca. 500

- Musica enchiriadis anonymer Musiktraktat aus Nordfrankreich 8.Jh.

- De harmoniae institutione Hucbald von Armand um 900

- Micrologus Guido von Arezzo 1026

Alle diese Traktate befassen sich mit der Einordnung der Töne in ein allgemeingültiges System.

Hermannus kannte mit Sicherheit die Schriften von Boethius, der für die gesamte Zeit als der massgebliche Musiktheoretiker überhaupt galt – und die „musica enchiriadis“, da er beide namentlich aufführt und gleichzeitig auch energisch kritisiert.

Gemeinsam ist den drei erstangeführten Autoren, dass sie das griechische Tonsystem benutzen und darauf ihre Theorien aufbauen – wobei sich gewisse Neuerungen mit der althergebrachten Ordnung des Tonmaterials vermischen.

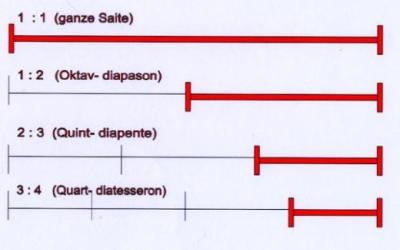

Die Griechen – wohl seit Pythagoras – gewannen ihre Tonleiter aus der Saitenteilung am Monochord – diese Teilung übernimmt auch Hermannus als Grundlage seines gesamten musiktheoretischen Gebäudes.

Das Monochord ist eigentlich kein Instrument im uns bekannten Sinne, also nicht zum Musizieren gedacht, sondern eher ein „Klangrechner“. – ursprünglich eine Saite – (daher der Name – später auch mehrere gleichgestimmte – Polychord) wird über einen manchmal mit einer Messlatte versehenen Resonanzkörper – oftmals sogar nur über ein Brett – gespannt und durch einen untergeschobenen Steg in verschiedenen Proportionen unterteilt.

So gewinnt man durch die Halbierung der Saite – was der Teilung 1: 2 entspricht – die obere Oktav des ursprünglichen Tones – die Schwingungszahl verdoppelt sich, das heisst, die Hälfte der Saite schwingt 2x so schnell wie die Gesamtlänge. Teile ich die Saite im Verhältnis 2: 3, so erhalte ich die Quinte – ein Ton, der 4 Töne vom vorhergehenden Ton entfernt ist – beide Endpunkte umspannen den Raum von 5 Tönen, daher die lateinische Bezeichnung Quint – bei 3:4 ergibt sich die Quarte , ein viertöniger Raum. Diese Proportionen kann man am Monochord durch Hören genau herstellen und dann in Zahlen ausdrücken – gleichermassen können die Zahlenrelationen in Klänge umgewandelt werden – was die Zugehörigkeit der Musik zum Quadrivium erklärt.

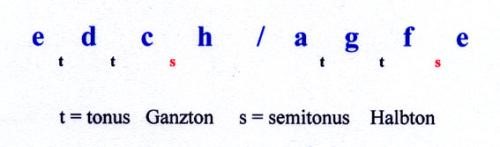

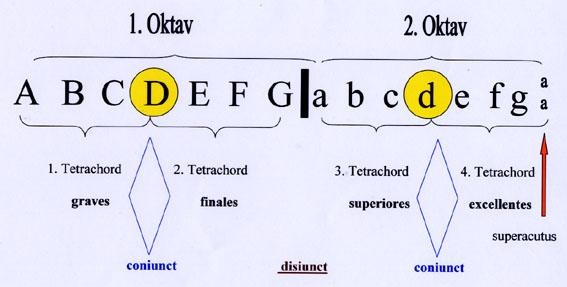

Hermannus legt den Tonumfang des Monochords auf 2 Oktaven fest, die in sich jeweils hälftig unterteilt sind in zwei sogenannte Tetrachorde (Auch dies eine Übernahme aus der griechischen Musiktheorie) – ein Tetrachord besteht in der Antike aus vier absteigenden Tonschritten im Abstand Ganzton – Ganzton – Halbton

Die Griechen sahen die Musik als Geschenk der Götter an den Menschen an: Musik steigt aus dem Kosmos zur Erde hinab, weshalb die griechische Leiter in zwei Tetrachorden – ( 8 Töne, jedoch nur 7 verschiedene; auch hier umspannen die Tetrachorde bereits eine Oktav!) den damals bekannten sieben Planeten entsprechend – von oben nach unten führte.

Hermannus ist insofern der antiken Theorie verhaftet, als er noch grossen Wert auf die Tetrachordeinteilung legt, jedoch diese in aufsteigender Richtung behandelt – nicht ohne dieser Leseart auch eine spirituelle Bedeutung mitzugeben: so wie die Töne von den tiefen zu den hohen aufsteigen, so erhebt sich die Seele von den irdischen zu den himmlischen Dingen.

Im antiken wie im christlichen Raum wird der Musik demnach eine (gleichwertige) spirituelle Dimension zugeschrieben. Die Umkehrung der Leiter erfolgte bereits durch Hucbald, das Bezeichnen der Töne mit lateinischen Buchstaben ist jedoch eine weitere Neuerung. Auch bildet Hermannus die Tetrachorde mit dem Halbton in der Mitte.

Der erste und zweite Tetrachord – also die graves und finales sind sogenannt coniunct – also verbunden, und zwar im Ton D bzw. d, der eine Doppelfunktion einnimmt als 4. Ton der graves und als erster Ton der finales – gleichermassen als vierter Ton der superiores und als erster Ton der excellentes – in der zweiten (oberen) Oktave.

Die Tetrachorde drei und vier sind disiunct – das heisst, sie haben keinen gemeinsamen Ton – G ist der vierte Ton der finales, a der erste der superiores.

Wie wir sehen, benutzt Hermannus für die Tonbezeichnung in den unteren Tetrachorden grosse, in den oberen kleine Buchstaben – einerseits wird die Wiederholung und damit die Identität der Oktavtöne ausgedrückt, andererseits auch die Höhendifferenz verdeutlicht. Interessant ist, dass man in dieser Reihenaufstellung tatsächlich dem Alphabeth folgt, dass die Tonleiter also das B / b enthält – einzig im Deutschen wird später das H eingefügt im Gegensatz zum b-molle, unserem tatsächlichen Ton B.

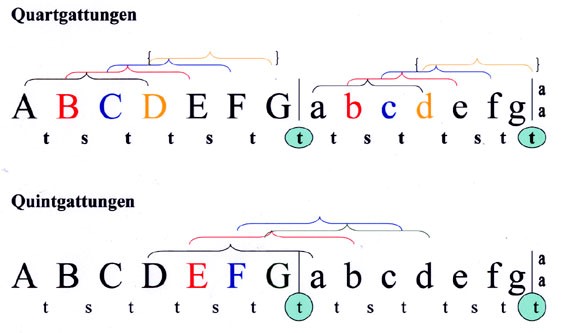

Hermannus errichtet nun mit diesem Tonmaterial Quarten- Quinten und Oktavspezies – also verschiedene Ordnungsmodelle, deren unterschiedlicher Klangcharakter aus ihrem Aufbau entsteht – ( im Gegensatz zu unserem heutigen – seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts etablierten Dur – Moll -Tonsystem. Hier bleibt in den 24 verschiedenen Tonarten – jeweils 12 in Dur und 12 in Moll – der Leiteraufbau stets gleich – das ermöglicht die komplette Versetzung von Musikstücken auf eine andere Stufe, ohne dass sich die Struktur der Musik verändert. )

An sich gibt es – aus kombinatorischen Gründen – drei Quartspezies, vier Quintspezies und sieben Oktavspezies. Dass Hermannus offenbar in schulmeisterlicher Art und mit sehr spitzfindigen Erklärungen jeweils eine 4. Quart- und eine 8. Oktavgattung postuliert – sei hier vorerst nur erwähnt

Die Quarten werden jeweils auf den ersten vier Tönen der graves und superiores errichtet

und enden auf den gleichwertigen Tönen im nächsthöheren Tetrachord Die vier Qintenspezies werden im Raum der finales errichtet – hier ist eine Oktavierung nach oben nicht mehr möglich, da die Quinten dann über das a-supeacutus (doppel –a) hinausreichen und dadurch den Umfang („quadruplum“ = 4 Tetrachorde) des Monochords überschreiten würden.

Hängt man jeweils eine Quarten- und eine Quintspezies zusammen, so ergänzen sie sich zur Oktave.

Da – wie bereits gesagt – der Aufbau jeder dieser Spezies verschieden ist – je nach Lage der Halbtöne – ergibt sich jeweils ein anderer Klangcharakter – daraus erwuchs (allerdings auch nicht erst seit Hermannus) die Einteilung in die sogenannten Kirchentöne – ( dieser Ausdruck macht jedoch erst Sinn, nachdem es auch „weltliche“ Tonarten gab – also wie gesagt ab ca. 1600) mit ihren nach griechischen Stämmen gebildeten Namen:

- authentische (echte) Modi (Modus =Tonart) (Quint+Quart)

- Dorius (Dorisch) D – d

- Frigius (Phrygisch) E – e

- Lidius (Lydisch) F – f

- Mixolidius (Mixolydisch) G – g

- plagale (zugeordnete) Modi (Quart+Quint)

- Ypodorius (Hypodorisch) A – a

- Ypofrigius (Hypophrygisch) B – b

- Ypolidius (Hypolydisch) C – c

- Hypomixolidius D – d

Diese 8. Oktavspezies ist ebenfalls ein theoretisches Konstrukt, da sie die selben Töne enthält wie die dorische Leiter – nämlich von D – d, nur nimmt Hermannus zur hypomixolydischen, plagalen Leiter die Anordnung Quart + Quint an – und das verändert theoretisch den Klangcharakter im Gegensatz zur dorischen Leiter, die aus Quint+ Quart besteht.

In seiner Beschreibung der Modi verlässt Hermannus die rein wissenschaftlich-theoretische Ebene – er gibt den einzelnen Tonarten jeweils eine sehr subjektive Charakteristik mit:

- Hypodorisch – süss

- Hypophrygisch – sanft und zögernd

- Hypolydisch – klagend

- Hypomixolydisch – liebenswürdig, freudig bewegt – ein eigenartiger Gegensatz zu:

- Dorisch – würdig und edel

- Phrygisch – wild und tanzend

- Lydisch – wollüstig

- Mixolydisch – geschwätzig

Das Verdienst Hermanns liegt vor allem in einer systematischen Darstellung der geltenden Musiktheorie, wobei sich nach Recherchierung in seinem Umfeld – also bei seinen Vorgängern, zu denen auch – ihm am nächsten – sein Abt Bern zählt, der um 1004 ebenfalls eine „Musica“ verfasste – zeigte, dass seine Schrift eine sehr theoretische Abhandlung ist, die vor allem keinerlei Hinweis auf eine praktische Umsetzung bietet – Hermann befindet nur, dass, wer seine Ausführungen sorgfältig studiert habe, nun fähig sei, selber Melodien zu komponieren. Inwieweit er selbst oder sein Schüler und späterer Chronist Berthold diesem Traktat überhaupt Bedeutung zumass, lässt sich nicht ermitteln, da 1. die MUSICA nirgends in seiner vita erwähnt wird, – und er 2. dort Ordnungsregeln aufstellt, die er selbst in seinen Kompositionen nicht beachtet – so schreibt er z. B., dass aufgrund der Ordnungsgesetze der Quart-Quint-und Oktavgattungen eine Melodie den Ambitus – (die Spanne zwischen höchstem und tiefstem Ton ) von 9 Tönen nicht überschreiten dürfe – (also 8 + 1) um sich dann des öfteren darüber hinweg zu setzen.

Relativ theoretisch sieht in diesem Zusammenhang auch seine Notationsmethode aus:

Was wir uns dazu unbedingt bewusst machen müssen: alle Musik, die überhaupt in das Bewusstsein eines Theoretikers oder Gelehrten kam, war sakrale Musik – und diese wurde ausschliesslich gesungen! Das Christentum befand, dass nur die „Pneuma-erfüllte“ menschliche Stimme würdig und geeignet sei, das Lob Gottes zu formulieren.(Die Ostkirche hat diese Sicht der Dinge beibehalten, hier wird bis heute im Gottesdienst ausschliesslich gesungen) – Die Klöster waren Pflegestätten von Wissen und Bildung, und auch hier waren es eher die höhergestellten Geistlichen, die Zugang dazu hatten – also Äbte und Patres; die Mönche, die nicht Priester waren – also die einfachen Ordensbrüder – waren ausübende Organe – sie sangen die von Rom bereits um 600 festgelegten Offiziumsgesänge in der Regel ohne den komplizierten theoretischen Hintergrund zu kennen. (was Hermannus dazu bewiegt, solche nichtwissenden Sänger reichlich grob mit Eseln zu vergleichen).

Weltliche Musik existierte natürlich – wie zu allen Zeiten – wurde aber von gelehrter – und somit kirchlicher Seite als minderwertig angesehen und war verpönt bis verboten – und niemand wäre um 1000 auf die Idee gekommen, hier irgendetwas schriftlich festzuhalten.

Die Gesänge wurde also in erster Linie mündlich weitergegeben, die bis dahin gebräuchlichen Notationsmöglichkeiten waren nicht mehr als eine Gedächtnisstütze für die Sänger – die sogenannten Neumen geben über den Texten andeutungsweise die Bewegungen der Melodie wieder – Neuma heisst denn auch Hinweis – wer die Melodie nicht kannte, konnte auch mit diesen Krakeln nicht viel anfangen – ein akustisches „feedback“ war also vonnöten, zumal die einzelnen Klöster jeweils ihre eigenen Zeichen entwickelten.

Neumen ohne Linien können also nicht eindeutig dieTonhöhe festlegen. – Auch die Bezeichnung der Töne von A bis a superacuta ist keine physikalische Höhenfixierung, sondern lediglich ein Ordnungsprinzip – der Tonraum entspricht dem Umfang der menschlichen Stimme, das sind auch für einen unausgebildeten Sänger oder eine Sängerin

+ / – zwei Oktaven, wobei die Mönche und Nonnen die Graves – beginnend mit A – eben ihrer tieferen bzw. höheren Stimmlage anpassten.

Die geschriebenen Neumen waren den Handzeichen des Cantors nachempfunden – eine unbekannte Melodie war daraus nicht zu eruieren. Hermannus fügt nun zu den Neumen Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen hinzu, die jeweils den nächsten zu singenden Tonschritt genau bezeichnen – ein Punkt unter dem Zeichen bedeutet, dass der Schritt – das Intervall – nach unten geht (remissus), ohne Punkt ist er nach oben zu singen (intensus). Diese Notation legt zumindest den Gang der Melodie genau fest – sollte sich der Sänger in einem Intervallschritt irren, so schleppt er den Fehler mit; da keine Tonhöhe angegeben wird, kann auch nicht rückwirkend kontrolliert werden, ob man alles richtig gemacht hat – ebenso ist in keiner Weise eine rhythmische Unterteilung vorgesehen, das heisst, die Tondauer ist nicht bestimmt – was allerdings beim Gregorianischen – (immer einstimmigen!) – Gesang – noch nicht entscheidend ist: vollkommen an das Wort gebunden, frei dem Sprechrhythmus und dem Atembedarf der Sänger folgend, brauchen Längen und Kürzen nicht wirklich eindeutig festgelegt zu werden.

Damit die Sänger diese Intervallschrift erlernen und auch im Gedächtnis behalten konnten, erfand und vertonte Hermann Merkverse, die am Zeilenanfang das jeweilige Intervallzeichen enthalten und in der dazugehörigen Melodie den Schritt – oft sogar mehrfach – bringen. Das letzte Wort jedes Verses illustriert mit seinem Anfangsbuchstaben nochmals die Nota – ist also als das eigentliche Merkwort anzusehen.

e – voces unisons equat – Gleichklang = Prime

s – semitoni distantiam signat – Halbton

t – toni differentiam tonat – Ganzton

st – semiditonium statuit – kleine Terz

tt – duplicata ditonum titulat – grosse Terz

d – diatesseron symphoniam denotat – Quart

Δ – diapente consonantiam discriminat – Quint

Δs – bina cum tritono limmata docet – kleine Sext

Δt – quaterna cum limmate tonos in cantilenis nostris phtongorum intervallum determinat – grosse Sext

cum punctis remissas – mit Punkt absteigend sine punctis intensas – ohne Punkt aufsteigend

Dass das, wie gesagt, ein mehrheitlich theoretisches Gebäude darstellt, lässt sich daran erkennen, dass diese Schreibweise wenig Verbreitung fand. Ob Hermannus seine eigenen Kompositionen in seiner Schrift aufzeichnete, wissen wir nicht, da von ihm selbst keine Manuskripte erhalten sind. Nur in ganz wenigen Handschriften taucht sie – gleichsam zur Präzisierung der Neumen – auf; auch als man ab ca.1070 die Aufzeichnungen Hermanns zu kopieren begann, wurde seine Notationsmethode nicht populär – denn in der Zwischenzeit hatte sich die Schrift eines anderen Mannes bereits etabliert – es handelt sich um Guido von Arezzo, der 1025 eine neue Methode entwickelte, indem er die Neumen auf Linien setzte, was an sich schon die Tonhöhenfixierung erleichterte, zudem bezeichnete er die Linien mit Tonnamen – es gab eine C- und eine f-Linie, zusätzlich verschiedenfarbig – der recht grosse Zwischenraum (eine Quart) musste zunächst schon mehr oder weniger nach Augenmass gefüllt werden, jedoch war mit dieser Notation der Grundstein zur genauen Fixierung gelegt – kurze Zeit darauf wurden die Notenlinien in Terzabstand gebracht und ihre Zahl auf vier erweitert, die Töne durch Punkte auf und zwischen diesen Linien markiert – noch heute wird der Gregorianische Choral im Vier-Linien-System notiert, das Hinzufügen einer fünften Linie geht dann einher mit der Bildung der modernen Tonleitern und dem immer grösser werdenden Umfang der Melodien.

Bemerkenswert ist hier nun, dass Hermannus Guido von Arezzo mit keinem Wort erwähnt, obwohl sein Traktat Micrologus laut Hans Oesch, der sich eingehend mit den beiden Reichenauer Musiktheoretikern Hermannus und Bern befasste (und für diese Arbeit wichtigste Quelle darstellt ) – zeitlich gute 25 Jahre vor Hermanns Musica entstanden sein dürfte. Heisst das, dass er diese Schrift tatsächlich nicht kannte? Der Transfer von Wissen und Schriften erfolgte natürlich in der damaligen Zeit langsam – dennoch war reger Austausch üblich – gerade die Insel Reichenau war verkehrsmässig ideal gelegen, da auf dem Wasserweg erreichbar – wir wissen aber, dass auch die um einiges schwierigere und gefährlichere Alpenüberquerung nicht gescheut wurde – sogar der Papst selber besuchte 1049 die Insel. Es bestanden gerade von der Reichenau rege Kontakte nach „Auswärts“ – sollte da ein in Rom derartig wichtig befundener Traktat nicht dem weithin bekannten Gelehrten vorgelegt worden sein?

Hermannus war jedoch nicht nur Theoretiker, sondern, und damit nimmt er eine Sonderstellung ein – er schuf selbst Melodien – und er darf als einer der ersten namentlich bekannten Komponisten gelten – die Urheber der meisten gregorianischen Gesänge sind anonym – er hält sich, wie bereits gesagt – durchaus nicht genau an das selbst aufgerichtete Theoriegebäude. Im Gegensatz zum strengen Gregorianischen Choral zeigen seine Gesänge sie eine fast romantische Melodienfülle. Ziemlich eindeutig ihm zugewiesen werden können die Historien des heiligen Wolfgang und Historie und Martyrium der heiligen Afra, andere – eine Georgs -Historie z. B. werden bei Berthold erwähnt, sind aber bis heute verloren. Ein wahrscheinlich nicht eindeutig zuzusprechendes „Streitobjekt“ ist das „Salve Regina“ – die Melodie ist eindeutig das Werk eines Meisters. Die Gesänge aus der Wolfgang- und Afra-Historie weisen gewisse Ähnlichkeiten der Melodiebehandlung auf – es ist jedoch ungeheuer schwierig, hier zu einem definitiven Schluss zu kommen, da man bisher noch in keinem Manuskript – auch in den ältesten nicht – einen eindeutigen Hinweis gefunden hat auf Hermanns Urheberschaft.

Quelle:flaez